Теория Нравственности

Издал парадигматически целостное описание Теории Нравственности.

Отвечаю на любые недоумённые, скептические и ехидные вопросы по заявленной теме.

| Вложение | Размер |

|---|---|

| teoriya_nravstvennosti.doc | 223 КБ |

- Владимир Старк

- Для комментирования войдите или зарегистрируйтесь

Комментарии

Теория нравственности изложена в Йога-сутрах, Бхагават-Гите, Новом завете и других Писаниях.

Спасибо, пойду погуглю.

Владимиру Старку: а кто будет размышлять и делать соответствующие выводы о том, как Гегель видел философию сути нравственности и её действие у людей (см. Третий раздел "Нравственность", начиная с параграфа 142 в "Философии права" Гегеля)? СССР мы как то уже "прогуляли", однако.

Не нашёл у Гегеля ни одной мысли достойной моей памяти, в силу их пустоты, или даже откровенной бессмысленности.

Приведите мне хоть одну, посмеёмся вместе. ))))

Я вижу гораздо шире и глубже - см пост выше

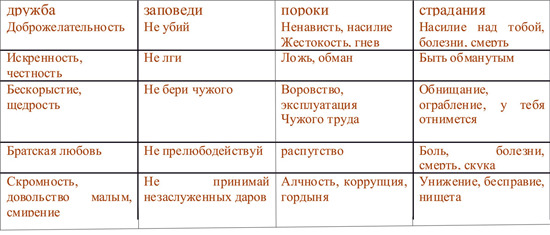

Моральный кодекс из моей книги

А вот из моей...

Классификация нравственного.

Формировалась данная классификация на протяжении 20 лет, и хотя бы поэтому не следует сгоряча высказывать претензии по её структуре и полноте. Классификация содержит всего пять парных категорий, но следует помнить, что за каждым из этих обобщающих понятий стоит множество родственных проявлений воли, некоторые из которых указаны в скобках.

1). Любовь. – Эгоизм.

Любовь – (эмпатия, доброта, благожелательность, сострадательность, отзывчивость, сочувствие, гуманность, альтруизм).

Эгоизм – (безразличие к интересам и чувствам окружающих, бездушность, чёрствость, безжалостность).

2). Совесть. – Бессовестность.

Совесть – (честность, порядочность, добросовестность, благородство, справедливость).

Бессовестность – (бесчестность, непорядочность, недобросовестность, беспринципность, лукавство).

3). Скромность. – Гордость.

Скромность – (бесстрастное отношение к высоте своих достоинств, в религиозно философской традиции – смирение).

Гордость – (честолюбие, тщеславие, самодовольство, наглость, высокомерие, презрительность, пренебрежительность, хвастовство).

4). Великодушие. – Гнев.

Великодушие – (снисходительность, уступчивость, прощение, терпимость).

Гнев – (раздражительность, конфликтность, вспыльчивость, нетерпимость, злословие, мстительность, злопамятность).

5). Умеренность. – Невоздержанность.

Умеренность – (воздержанность, бесстрастие, неприхотливость, терпение, непритязательность, аскетичность).

Невоздержанность – (неумеренность, прихотливость, жадность, алчность, капризность, пристрастность).

Не все нравственные понятия могут быть разделены строго по нравственным категориям, поскольку нравственные понятия могут обобщать целый комплекс (без)нравственных проявлений, или иметь не столь очевидную мотивационную природу чтобы их можно было вставить в перечень без дополнительных комментариев. Однако, высокая степень синонимичности основных нравственных понятий, свидетельствует о том, что всё многообразие проявлений (без)нравственного может быть сведено в достаточно компактную классификацию.

Владимир Старк, 20 Май, 2025 - 08:18, ссылка

"Эмпатия, доброта, благожелательность, сострадательность, отзывчивость, сочувствие, гуманность, альтруизм" - "следствия" наличия любви, ее проявление, а не сама любовь. Любовь - определенное возникающее и переживаемое чувство, определенное "состояние" сознания.

Думаю, что эгоизм следует противопоставлять не любви, а альтруизму, гордость - смирению, а скромности...скромности так сразу и не подберёшь. А противопоставлением скромности...пусть будет кичливость.

Владимир Старк, 20 Май, 2025 - 08:18, ссылка

Чисто для порядка - противоположностью явлется тоже "положительное", содержательное, а не отрицание: "бес-", "не-".

Первое же, что сразу пришло в голову - Этика Спинозы. У него тоже противоположные свойства. Может Вам и пригодиться вдруг.

Александр, поверьте что бессовестность в качестве этического архетипа мне самому сознание рвёт своей вульгарной народностью. Я даже хотел к-л обобщающий неологизм ввести.

Этический лексикон вообще очень скуден, но зато это позволило мне провести его полный системный анализ. Что является неоспоримым свидетельством полноты концепции.

Владимир Старк, 20 Май, 2025 - 20:09, ссылка

"Вульгарной народностью" не стоит пренебрегать - она суть настоящая понятность.

Любимый Вами Гегель: "Философия вообще не нуждается поэтому в особой терминологии...". НЛ, предисловие. "Поэтому" - потому что обыденный язык содержит все, что нужно.

Сейчас вопрос не об обыденном против "научного", а о противоположном против отрицательного, лишенного.

Первое, что приходит в голову "положительного" против "совести" - наглость, равнодушие, циничность. Но Вам виднее, конечно.

К слову, у Спинозы в Этике нет отдельно совести. Поскольку он рассматривает "аффекты". Есть угрызения совести, сострадание - как чувства.

В арамейском нет совести, в Библии нет совести, но отсутствие этого понятия у Спинозы наводит на антисемитские размышления. )

Процитирую себя любимого на эту тему...

К чести лексикографов, я по крайней мере дважды сталкивался с определением скромности именно в контексте «бесстрастное отношение к высоте своих достоинств». Хотя обычно главным смыслом в определениях скромности является «небогатство», что и неудивительно, потому что главные предметы гордости — это предметы благосостояния. Но у гордости помимо богатства много и других статусных ценностей, например, заслуги, достижения, звания, таланты, успехи, первенство, независимость, бесстрашие, сила, модность, внешность, место жительства и множество других престижных предметов и обстоятельств, вплоть до совсем уж ничтожных.

Достоверность определения скромности как бесстрастного отношения к высоте своих достоинств, доказывается тем, что это качество противостоит всем перечисленным выше проявлениям гордости.

Понятно, что у «пристрастного отношения» много реакций и проявлений, но какие такие реакции могут быть у безразличия, у «бесстрастного отношения»? Какие могут быть проявления, когда отсутствуют побуждения как-либо реагировать?

А у скромности-то, оказывается, нет никаких проявлений. Оказывается, что скромность обнаруживается только как отсутствие привычных и повсеместных проявлений гордыни. Поэтому попытки дать определение тому, что никак не проявляется, и уводят мысль куда попало.

Проявления гордости представлены в языке полно и весьма многообразно, тогда как понятий, обозначающих проявления скромности в языке вообще не существует. Застенчивость и глазки долу – это отнюдь не скромность, хуже того, – это так же проявления гордости. «Неопределяемость» скромности обусловлена тем, что «бесстрастное отношение к высоте своих достоинств» поведенчески настолько органично, что даже и не фиксируется в понятиях.

Владимир Старк, 20 Май, 2025 - 08:18, ссылка

Все ж пока продолжу пока мелочно, сгоряча. Пардон.

Что сходу кажется противоположным любви - ненависть. Буквально противоположно. Сильное положительное чувство, предпочтение, влечение против сильного отрицательного чувства, неприятия, отторжения.

А что сходу кажется противоположным эгоизму - альтруизм. Все для себя против все для других, от себя.

Если не пренебрегать "вульгарным народным" языком, то перевел бы эгоизм как себялюбие. Получится противопоставление любовь-себялюбие. Т.е. любовь противопоставлена любви же, одному из вариантов любви.

Понятно, что Вы имели в виду любовь не как сильное влечение, предпочтение, а как отношение к другим - как к себе или лучше, чем к себе.

Но тогда стоило бы и говорить не о любви (при всем господстве упоминания ее в христианской культуре, которой мы принадлежим и в этических поисках, построенных все на ней же), а прямо о противопоставлении эгоизма (любви к себе) - чему? И почему?

Еще, и уже не сгоряча. По-моему, эгоизм - как проявление частного, особого, единичного - есть не пара одной этической категории, а корень, причина, основа всего неэтичного, безнравственного. Для противоположностей всего - и любви, и совести, и пр. Т.е. я бы сначала искал в первую очередь основания, первопричины нравственности, этики, как и безнравственного, неэтичного. Из которых вытекает, следует все остальное.

Иначе мы рискуем продолжать рассматривать невесть откуда берущиеся явления как данность без понимания их природы, происхождения, сути. И без выхода.

Речь не о "сильном положительном чувстве". Продолжу цитирование...

...В зависимости от контекста, в религиозно философское понятие любви входят следующие смысловые составляющие…

а). Эмпатия (сочувствие, сопереживание).

б). Доброта (отзывчивость, щедрость, альтруизм).

в). Симпатия (расположение, приязнь).

г). Духовное влечение (стремление к общению, единению и братству).

д). Сопереживание радости.

Телесное же влечение – эрос, следует всё же отнести к физиологическим потребностям, или если хотите к инстинктам, что отнюдь не мешает эросу сочетаться с любовью духовной, разумеется, если человек к ней способен.

Эгоизм — качество пассивное, оно не имеет побуждений и определяется лишь отсутствием консолидирующих качеств, присущих человеколюбию. Асоциальные проявления «чистого» эгоизма (аэмпатичности) обусловлены не стремлением к самоутверждению, как поведение гордыни, и не страстью к насыщению своих потребностей, как поведение неумеренности, но лишь его безразличием к интересам и чувствам окружающих. Именно органическая неспособность к сочувствию является основой эгоистической недружественности. Но если эгоист к тому же движим страстными желаниями или гордыней, то социальная разрушительность эгоизма возрастает многократно.

Отсутствие качеств человеколюбия, автоматически подразумевает наличие в характере эгоиста, таких качеств как…

а). Бессердечность, черствость, равнодушие.

б). Немилосердность, жадность.

в). Неблагожелательность, недружелюбие.

г). Закрытость, обособленность, отчуждённость.

д). Завистливость...

Аэмпатичность - самый точный синоним эгоизма, а его проявления лишь вторичны, но поскольку "аэмпатичность" - это в своём роде неологизм, то я его стараюсь не использовать (есть у меня такое маленькое и не очень строгое правило).

В моей книге Современная йога изложена в главе Моральный кодекс:

Моральный кодекс

Изложен в «Йога-сутре» (сутры 30 – 45 книги 2) и включает в себя первые две ступени йоги: яму и нияму. В Новом Завете он изложен в основном в Нагорной проповеди Христа, хотя в тексте Иисус часто обращается к соблюдению заповедей. Изобилуют моральными призывами и послания апостолов. Поступайте так, как хотели бы вы, чтоб поступали с вами. Человек, не соблюдающий заповеди, строит дом на песке. Моральный кодекс есть тот камень, который отвергли строители, но который стал главой угла. Ибо, какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит. То, что соблюдение заповедей есть закон, а нарушение их есть преступление, говорит Иисус словами – если соблазняет тебя рука, отсеки ее, а если глаз соблазняет – вырви его. За нарушение заповедей будет плач и скрежет зубов. Бхагават-Гита также изобилует моральными предписаниями.

Итак, первая ступень йоги – Яма. Это заповеди, воздержания или то, что нельзя делать ученику. Включает в себя пять заповедей: воздержание от причинения вреда или принцип ненасилия – ахимса; воздержание ото лжи, принцип правдивости – сатья; воздержание от воровства, принцип не бери чужого – астея; воздержание от полового распутства или принцип брахмачари; воздержание от принятия незаслуженных даров, свобода от алчности, гордыни – принцип апариграха.

Вторая ступень йоги включает в себя правила поведения йога. Это чистота внешняя и внутренняя – шауча; удовлетворенность, довольство малым – принцип сантоша; самодисциплина, аскетизм – принцип тапас; изучение духовной литературы, первоисточников, духовное образование и самообразование – есть принцип свадхиайя; посвящение всей своей жизни Богу есть принцип Ишварапранидха. Разберем более подробно эти десять правил.

Ахимса. Непричинение зла, вреда всем живущим, воздержание от злобы. Часто этот принцип называют ненасилием. Он является основным в этике йоги, и другие принципы сверяются с ним. Лозунг йогов: «Пусть все живущие будут мирны и счастливы». Каждое правило должно выполняться в мыслях, словах, делах (поступках). Йог должен контролировать себя на всех этих трех уровнях. Отклонение от заповедей называется грехом. Ненависть можно назвать основным грехом. Зарождаясь в уме, она проявляется в речи как оскорбление, унижение и в поступке как насилие, агрессия, жестокость.

Моральный кодекс универсален, то есть он действует во всей нашей галактике, планете, стране и т.д., где бы человек ни находился, в любом месте и при любых обстоятельствах. Следует помнить, что грех (преступление) является грехом, когда выполнен непосредственно тобой, или когда ты способствовал совершению преступления или когда одобрил, не осудил преступление; также будь совершение преступления в гневе, страсти, опьянении или при слепом подражании и будь оно слабое, умеренное или сильное, были свидетели или нет, раскрыто или не раскрыто – все это грех и он обязательно влечет за собой наказание в виде страдания по закону кармы. Никаких оправданий греху нет, будь то серьезные или пустяковые нарушения заповедей. Человек становится рабом греха и вовлекает себя в страдания, скуку как отсутствие творческого мышления, в неведение, незнание, тупость.

Йогу требуется противостоять греховной деятельности, развивая противоположные мысли, слова, поступки, короче, добродетели. Вместо ненависти – любовь, агрессии – милость, вместо лжи правдивость, искренность, вместо воровства – бескорыстие, желание помогать другим.

Таблица морального кодекса

Любое отклонение от заповедей вызывает нарушение дхармы – космического морального закона, что неизбежно ведет к страданиям, т.к. срабатывает закон кармы и человек попадает под влияние Майи (Сатаны ). Следует заметить, что соблюдение заповедей ведет к свободе, а пороки – к ограничению свободы человека. Дружба основана на добродетелях.

Йог должен достичь совершенства в соблюдении заповедей, чтобы они стали нормой поведения. Достигая совершенства в ахимсе – непричинения никому вреда, тогда в присутствии его всякая вражда прекращается. Йог живет в гармонии со всеми живущими. В его присутствии даже дикие звери становятся кроткими.

Принцип Сатья – правдивость в мысли, слове, поступке. Больше связана с речью. Йог стремится к истине, знанию. Вместо двойной морали, лжи и обмана к искренности, честности. Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. Также блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. Ведь Царство Божие и Золотой век – это общество истины. Там нет лицемерия и двойной морали. Высшее выражение Сатьи, когда происходит то, что скажет йог. Совершенство и утверждение в правдивости приводит к такому результату, когда твои слова и желания совершают чудеса. Иисус словом остановил шторм на море. Также он говорил – скажи горе той – ввергнись в море, и она упадет. Исцеление словами также является результатом высокой правдивости.

Принцип Астея – «не кради», воздержание от воровства, не присвоение чужого, воздержание от эксплуатации чужого труда. Здесь также требуется отсутствие зависти. Высшее достижение, совершенство принципа «не бери чужого» проявляется в появлении всего, что йог пожелает. Сказочный сюжет со скатертью-самобранкой может стать реальностью. Иисус накормил пятью рыбами и восемью хлебами пять тысяч человек. Кто ничего не желает для себя, тому даны все богатства мира.

С принципом Астеи тесно связан принцип Апариграха – свобода от ненужных вещей, воздержание от алчности, от принятия незаслуженных даров, от коррупции, воздержание от гордыни. Необходимо развивать смирение, довольство малым. Благодаря совершенству в этом принципе йог узнает закон реинкарнации – свои и чужие прошлые жизни. Это связано с тем, что новое рождение обусловливают желания. Именно желания гонят человека по циклу инкарнаций (рождений и смертей) и победа над желаниями дает знание о рождениях.

Принцип Брахмачарьи буквально означает путь того, кто очарован Богом. Ученик йоги направляет все свои влечения на Бога. Любовь к Богу приводит человека к половому воздержанию. Совершенство в этом принципе, высшее достижение Брахмачарьи дает йогу огромную энергию, приобретаются различные парапсихологические способности: исцелять людей, изгонять бесов, оживлять умерших, материализацию (создание) предметов и другие способности.

Принцип Ниямы – чистота внешняя и внутренняя (Шауча) также должен быть развит до высших пределов. Будьте совершенны как Отец ваш Небесный. Результатом чистоты будет прекращение влечения к телам. Чистота должна быть в мышлении, речи и поступках.

Принцип Сантоша – довольство малым. От совершенства в этом принципе приходит величайшее счастье, любовь.

Принцип Тапас предполагает самодисциплину, выносливость по отношению к парам противоположностей, таких как боль и наслаждение, жара и холод, голод и жажда. Как высший результат самообуздания – совершенство тела и органов.

Изучение – Свадхиайя – это духовное образование, работа с первоисточниками, изучение Писаний, таких как «Йога-сутра», Новый Завет, Бхагават-Гита, чтение книг великих йогов. В 20 веке к таким можно отнести Вивеканананду, Йогананду, Саи Бабу и других. Нужна глубокая подготовка в области философии и психологии. Совершенство в этом принципе ведет к притягиванию к себе святых и великих умов, которые помогают ему в работе.

Принцип преданности Богу – Ишварапранидха. Бог для йога и Учитель и Отец. Вся жизнь для йога – это школа духовного совершенствования, все жизненные ситуации являются учебными, чтобы достичь совершенства и слиться с Богом.

Лучше создание этического мировоззрения современности, которое сочетает в себе научное понимание мира, гуманистические ценности и принципы нравственности.

http://philosophystorm.ru/sozdanie-mirovozreniya-sovremennosti

И где она?

Во, здесь файлы можно прикреплять, щас попробую.

Владимиру Старку и другим: не парни, ибо такого как у Гегеля у Вас и "рядом не стояло": "Нравственность есть идея свободы как живое добро, которое в своем самосознании имеет свое знание, воление, а через его действование свою действительность, равно как самосознание имеет в нравственном бытии свою в себе и для себя сущую основу и движущую цель. Нравственность есть понятие свободы, ставшее наличным миром и природой самосознания". Прим.: "Добро здесь субстанция, т.е. наполнение объективного субъективным".

Слава Тебе Господи, что в отличие от Гегеля я хотя бы думать умею.

VIK, что значит "Нравственность есть понятие свободы, ставшее наличным миром"...

Владимиру Старку: а где - "Нравственность есть идеи свободы как живое добро...", ибо "Добро здесь субстанция, т.е. наполнение объективного субъективным", однако?

Владимир, приветствую.

Первое, что вызвало удивление: «К сугубо нравственным можно отнести лишь те проявления доброй воли, этическая оценка которых окружающими не предполагается.»

Т.е. поступок человека, который помог забраться в трамвай бабульке с тележкой, не относится к нравственным, т.к. она сказала ему «спасибо»?

С ув. D

К СУГУБО нравственным. Например, если бы ни на остановке, ни в трамвае никого не было. Или если например человек безразличен ко мнению окружающих о своей доброте, воспитанности и милосердии, то тоже.

Не следует сбрасывать со счетов мнение окружающих как мотивацию поведенческой благопристойности (императив общественной морали), хотя и абсолютизировать её не надо, может человек и впрямь добрый и благородный.

Таких нет, поступков. Сугубо.

Вершиной нравственности является любовь , родовая любовь когда ты превозмогаешь свой эгоизм и начинаешь творить добро для всех.

Владимир, по поводу предложенного вопроса Вы говорите: «К СУГУБО нравственным.»

Так о том и речь.

Это прочитывается как «к нравственным по сути» или «к нравственно чистым».

Соответственно, факт наличия оценки окружающих как будто бы лишает проявление воли быть сугубо нравственным.

«Например, если бы ни на остановке, ни в трамвае никого не было.»

Да, но сама бабулька-то как раз и есть та из «окружающих», от которой никуда не деться, т.к. без неё данный поступок был бы просто невозможен. Но именно она в моём примере и оценивает («спасибо»). Так данный поступок не сугубо нравственный?

«Или если например человек безразличен ко мнению окружающих о своей доброте, воспитанности и милосердии, то тоже.»

Это другой пример.

Мой вопрос о моём примере.

П.С. Вообще, быть благодарным (а это как минимум предполагает оценку) вроде как тоже есть нечто нравственное. Что же это за теория нравственности, согласно которой сугубо к нравственному проявлению воли относится то, что "не предполагает" (=исключает?) нечто не менее нравственное проявление воли?

Derus, 21 Май, 2025 - 07:21, ссылка

Время от времени пытаюсь сообразить-вообразить, исходя как раз из противоположностей - как из неполноценного (именно потому что противоположности), как крайностей - что и как действует за пределами добра-зла, альтруизма-эгоизма, правды-лжи, пользы-вреда, помощи-препятствования, созидания-разрушения и т.д.?

Если противоположности есть лишь проявления некоего их порождающего "третьего", то нужно искать это самое "третье".

Ведь, как отмечают некоторые, добро есть (нужно) [только] там, где есть зло, правда - где есть ложь и т.д. Тогда, если нет лжи, зла, то нет и правды и добра. Но что именно тогда есть, когда нет лжи, зла и пр.?

Предположим, нравственность - как нечто абсолютное (в отличие от права и морали) - есть подобное "третье". И потому есть то, что вне лжи, зла, а, заодно, и вне правды и добра.

Например, человек добросовестно думает так-то. Он может говорить неподумавши, заблуждаться, т.е. не то, что есть. Но при этом он и не лжет, и не говорит правду. Он добросовестен, у него такие-то факты, он так-то смог их осмыслить своим чугунком.

То же с поступками. Человек помогает бабушке в трамвае не для совершения доброго дела, а потому что она человек, ей трудно, она немощна, а он здоров. Он это сделает только поэтому, вне зависимости, видит это кто-то или нет, поблагодарит или нет.

Человек имеет полное моральное право заблуждаться, если его заблуждения не имеют нравственной окраски. А так... и Гитлер был убеждён в своей правде, правоте и справедливости.

То же с поступками.

alexander_chuprov, (рад вашему вниманию) Вы говорите: «Время от времени пытаюсь сообразить-вообразить, исходя как раз из противоположностей - как из неполноценного (именно потому что противоположности), как крайностей - что и как действует за пределами добра-зла, альтруизма-эгоизма, правды-лжи, пользы-вреда, помощи-препятствования, созидания-разрушения и т.д.? Если противоположности есть лишь проявления некоего их порождающего "третьего", то нужно искать это самое "третье".»

Те противоположности, которые Вы привели, по моему разумению, это отрицательные противоположности. А вот у них как раз таки и нет никакого «третьего», т.к. там есть одно и его отрицание. «Третье» (некое общее основание) если и есть, то у положительных противоположностей (знак – значение, материя – форма, объект – субъект, сущность - явление, душа – тело, частное - общее, мажор – минор, мужчина - женщина, кстати, альтруизм - эгоизм часто мыслят как положительные противоположности (что отрицательного в самоуважении или в самосохранении? да даже что такого плохого (=зло) в поиске своей выгоды в выгоде других?).

Я не прав?

«Ведь, как отмечают некоторые, добро есть (нужно) [только] там, где есть зло, правда - где есть ложь и т.д. Тогда, если нет лжи, зла, то нет и правды и добра. Но что именно тогда есть, когда нет лжи, зла и пр.?»

Исходя из вышесказанного мной, я пока считаю, что подобные утверждения ошибочны и их исповедывание ведёт к глупости.

Всё прямо наоборот.

Отрицание – вторично, т.к. первично есть то, что отрицается. Поэтому добро может быть и без всякого зла, а вот зло может быть только на фоне добра, за счёт (паразитируя) добра, отрицая добро и т.п.

Аналогично и с истиной – ложью (Вы тут выше вспоминали Спинозу, так вот он говорит (схолия к т.43), что «истина есть мерило и самой себя и лжи»).

«Предположим, нравственность - как нечто абсолютное (в отличие от права и морали) - есть подобное "третье".»

Не-е-е… так дело не пойдёт :о)

Плясать надо от «что такое нравственность по сути?», а абсолютность нравственности – это уже дело десятое.

Вот Владимир в тексте говорит о нравственных законах, о нравственном чувстве, о нравственном проявлении воли, о нравственном поведении, о нравственной обязанности, о нравственных категориях, о нравственном росте и развитии, о нравственной слепоте, о нравственном мировоззрении и т.д. и т.п., но ведь это множество весьма разношёрстные вещи. Поэтому только в том случае всё это не представляет из себя хаоса, если есть какое-то ОДНО связывающее их всех содержание. И это как раз суть нравственного, которому и посвящена статья. Разве не так? Вот Вы поняли из статьи, в чём собственно заключается нравственное как таковое (= сугубо нравственное)?

Скажем, есть нравственные законы (нормы). Например. Не убий.

Но ведь этот же закон есть и в праве и в морали. Т.е. по этой норме никакого отличия между этой троицей нет и впомине. Так почему же эта норма нравственная, а не правовая или не моральная? И т.д.

«Человек помогает бабушке в трамвае не для совершения доброго дела, а потому что она человек, ей трудно, она немощна, а он здоров. Он это сделает только поэтому, вне зависимости, видит это кто-то или нет, поблагодарит или нет.»

Возможно, я не уловил сути вашего вопроса, поэтому ответил сходу так как понял. Повторюсь, вопрос в том, почему этот поступок нравственный? Потому ли, что у него цель нравственная? Потому ли, что он соответствует нравственному закону? Потому ли, что сделан из любви? И т.д.

Отрицательное же определение («вне зависимости от», «не предполагает») никогда не ведёт к сути с необходимостью, т.к., опять же, вторично.

Это главное, в книжке про это много написано, позволю себе лишь одну цитату...

...

е). Неопределённость предназначения нравственности.

Если не ясно каково предназначение нравственности, в чём заключается её социальная функция, то и суждения о нравственном, не могут быть полноценно обоснованными.

Нет ничего удивительного в том, что нравственные понятия испокон веков находятся в одной связке с моралью и правом, все эти поведенческие регламенты преследуют одну и ту же цель – это поддержание порядка в обществе. Но если правовые нормы обеспечивают в обществе порядок материально практических отношений, а нормы морали порядок предсказуемого поведенческого единообразия, то следование нравственным нормам призвано привести общество в состояние совершенной социальной гармонии, основанной на всеобщей и взаимной благожелательности, уступчивости, сочувствии, терпении, великодушии... Предназначением нравственности является приведение любого сообщества к идеальной гармонии взаимоотношений, в отличие от обычного лицемерного и шаткого социального равновесия, основанного на страхе перед осуждением, наказанием, или даже физическим противодействием.

Безнравственное волеизъявление разрушительно для мира, согласия и социальной гармонии, что собственно и является злом. Нравственные же законы, являются законами совершенной социальной гармонии, такими же, какими для материи являются законы физические.

Владимиру Старку: дык Гегель как раз и указал (например, в параграфе 151 и в Прибавлении к этому параграфу в "Философии права") на то, как и почему нравственность может быть и содержательной, и гармоничной. Однако.

Опять попридираюсь буквоедски. К определениям, определению нравственности.

Т.е., убирая определяющее через себя же (нравственность - через нравственное чувство, нравственную ответственность), нравственность - поведение, определяемое совестью, ответственностью перед собой. Совсем коротко: нравственность=совесть. (Включающая ответственность перед собой).

Т.е. совесть - любовь к ближнему (сочувствие) с ответственностью перед собой за несочувствие, несодействие или вред другим.

Получается: нравственность = любовь к ближнему (сочувствие).

Т.е. любовь определяется через сочувствие, сопереживание и т.п.

Итого: нравственность = сочувствие. (Или сочувствование).

(Сочувствие, сострадание, сопереживание, а так же эмпатия - кажутся настолько близкими, что для сокращения можно посчитать одним и тем же).

Когда на твой вопрос отвечает философ, перестаёшь понимать свой вопрос. (с))))

Derus, 21 Май, 2025 - 09:48, ссылка

Пардон, что отвечаю не сразу. Заодно и подумал немного. :)

Если есть противоположность, то обе ее стороны положительны. Если нет, то это виды противолежания - отрицание или лишенность. Отрицательных противоположностей, по-моему, не существует.

Положительность здесь не в этическом или практическом смысле или в значении слова-термина (положительное-отрицательное).

Зло, ложь, вред, препятствование, разрушение - положительны, т.е. есть нечто наполненное, содержательное, есть явление или действие, а не отрицание или лишенность. Зло - причинение страданий, ложь - искажение правды, препятствование - мешающие действия, разрушение - действия уничтожения. Но не: зло - отсутствие добра, ложь - лишенное правды, препятствование - не помощь, разрушение - отсутствие созидания.

То, что противоположное отрицает друг друга, вытесняет-исключает - это да. Противоположное "борется".

Кстати, отношение противоположности подозрительно похоже на действия "с нулевой суммой".

Поступок нравственен, если помогает, приносит пользу вне зависимости от наличия умысла сделать добро, вне зависимости от любви.

И нравственно отсутствие помощи, если другому нужно добиваться самому, хочется сделать самому.

"Вне зависимости" здесь оттого, что нравственность, нравственное отношение-поведение есть абсолютное. В отличие от добра, противостоящего злу, т.е. относительного.

Ответ ТУТ.

Владимир, по поводу сути нравственности Вы говорите: «в книжке про это много написано»

Само собой.

Я лишь предлагаю прояснить то, что возможно непонятно лишь мне одному.

«позволю себе лишь одну цитату...

е). Неопределённость предназначения нравственности.

Если не ясно каково предназначение нравственности, в чём заключается её социальная функция, то и суждения о нравственном, не могут быть полноценно обоснованными.

Нет ничего удивительного в том, что нравственные понятия испокон веков находятся в одной связке с моралью и правом, все эти поведенческие регламенты преследуют одну и ту же цель – это поддержание порядка в обществе. Но если правовые нормы обеспечивают в обществе порядок материально практических отношений, а нормы морали порядок предсказуемого поведенческого единообразия, то следование нравственным нормам призвано привести общество в состояние совершенной социальной гармонии, основанной на всеобщей и взаимной благожелательности, уступчивости, сочувствии, терпении, великодушии...»

Вот смотрите.

Вы говорите, что предназначение правовых норм точно такое же как и предназначение норм нравственных. А именно, поддерживать порядок в обществе.

Почему же Вы всё-таки их различаете?

Потому, что правовые нормы – призваны обеспечить гармонию в материальной сфере взаимоотношений людей, а нравственные нормы – призваны обеспечить совершенную гармонию социума? Но второе – это более общее понятие (неужели, совершенная гармония социума не включает в себя порядок в материальных взаимоотношениях людей?). Следовательно, правовые нормы как минимум тоже нравственные. Будь всё различие в этом, то разумеется особой разницы между правовыми и нравственными законами не было бы, т.к. правовые законы были бы видом нравственных. Но у Вас не так.

Вы говорите, что нравственные законы отличаются от правовых тем, что основаны «на всеобщей и взаимной благожелательности, уступчивости, сочувствии, терпении, великодушии». Но пардон, а причем тут законы? Ведь то, на чём основано их исполнение, не есть они сами. Получается, всё-таки, что разницы-то между законами и нет!

Получается, «нравственные законы» в вашей теории - это лишняя сущность.

Скажем, есть такой правовой закон как «не кради».

Его можно исполнять на основании страха наказания, а можно исполнять на основании сочувствия другому человеку (у которого можно украсть).

Закон-то как был один, так и остался, а вот основания его исполнения различны.

Так почему же Вы говорите о каких-то нравственных законах?

Я согласен с тем, что страх перед общественным мнением и совесть - это две разные поведенческие мотивации, но стоит ли различать область морали и область нравственности по этим двум мотивациям?

Определим нравственность как совокупность представлений человека о добре и зле, о том, что хорошо и что плохо, что можно делать и чего нельзя. Представьте теперь себе, что вы живете в одном доме с человеком, чьи собственные представления о добре и зле расходятся с вашими. У вас совершенно разные, диаметрально противоположные представления о том, что хорошо и что плохо. Что для вас добро - для него зло, а что для вас зло - для него добро. И теперь вопрос: удобно ли вам будет жить в одном доме с таким человеком? Может быть, вы еще сможете разговаривать с ним на разные нейтральные темы, но возможна ли будет какая-нибудь совместная деятельность? В любом случае, общение и общая деятельность с таким человеком будут не настолько эффективны, как если бы вы придерживались общих ценностей и взглядов.

Людям легче жить друг с другом, когда у них общие представления о том, что хорошо и что плохо. Собственно, мораль - это и есть распространенные в том или ином обществе представления о добре и зле, которые и определяют нормы поведения. Мораль - это общественная нравственность, а нравственность - это личная мораль. Как видите, все это вещи одного порядка.

Не все моральные нормы равноценны в смысле обязательности их исполнения. За нарушение отдельных норм могут быть разные последствия: неодобрение окружающих, негодование, высмеивание, а иногда и вовсе равнодушие. Но есть нормы, за нарушение которых следует изоляция человека или казнь. Те нормы, нарушение которых недопустимо, закрепляются законодательно и охраняются государством. Государство определяет права граждан (что можно делать), обязанности (что должно делать) и то, что делать запрещено (УК РФ). Конечно, система права не может противоречить морали, она и возникает из моральных норм.

Как видите, нравственность, мораль и право имеют, по сути, одну и ту же природу.

Вы считаете поступок моральным, если он совершен из страха перед общественным мнением? С вами вряд ли кто согласится. Такие поступки не следует считать моральными, ведь они совершаются не по доброй воле, а из страха. Вы и сами пишите:

Т.е. благородному человеку может быть стыдно перед самим собой за собственные плохие мысли. Стало быть, стыд - это не совсем страх перед общественным мнением.

Чувство стыда сродни чувству вины, угрызениям совести.

Понятия "мораль", "моралист" имеют негативную окраску, т.к. скомпрометированы лицемерами, чей этически не очень чистый внутренний мир не соответствует приличиям внешнего человека. Но если внешнее моральное поведение соответствует внутреннему миру человека, если он не лицемерит - то, стало быть, дело не в морали, так ведь?

У вас так построены рассуждения, как будто бы лицемерие - это неотъемлемая черта морального поведения. С этим трудно согласиться.

Долой приличия? :) Что плохого в том, чтобы вести себя прилично? Вежливость - это слово, которое происходит от слова "ведать".

Да, но вы только учтите, что если ваши собственные нравственные убеждения расходятся с примитивной нормативностью морали, то взаимодействовать с окружающими вам, возможно, будет не так просто.

Почему? По-моему, открытые хамы и невежды предпочтительней, если можно так выразиться, чем те же хамы и невежды, скрывающиеся за маской приличия.

Это в каких таких традициях? :)

Конечно, в разных обществах могут быть разные нормы морали. И то, что нам кажется аморальным, в других обществах может оцениваться как вполне приемлемое. Моральные нормы не вечны. Они могут устаревать, переосмысливаться, меняться, короче говоря. Но тут главное опять же - если человек сам считает, что, например, должен отомстить своему обидчику и в обществе, в котором он живет, так и принято, то нет никакой разницы между моралью и нравственностью.

Т.е. если приличный с виду человек оказался подонком, то это у него такая личная нравственность - быть подонком? Ведь вы оцениваете здесь человека как раз на основании моральных норм: внешне он им соответствует, а внутри не соответствует.

Что-то я увлекся вашей теорией. :) Она интересна и видно, что за ней стоят размышления. Так что спасибо.

Дмитрий, я вас умоляю, не шлите мне таких длинных сообщений, у меня и длинные слова-то в голове не умещаются даже по диагонали. (((

Хорошо. :))

Я обычно и не пишу длинных комментариев. Просто увлекся, извините.

Мораль и нравственность - разные вещи. Часто не совпадают, хотя могут и совпадать, что зависит от уровня развития общества.

Нравственность - основана на заповедях, законе Дхармы. Она вечна и неизменна. Благочестие, добродетели.

Мораль - нормы поведения исходя из условий окружающей действительности, общества. Они постоянно меняются и в разных обществах разные. Часто бывают преступными. Как антисемитизм, апартеид, ксенофобия и другие фобии. Практический разум - сказал бы Кант.

Хороший пример тут - рассказ Чехова Хамелеон.

Совесть - регулирующая самскара (чувство) подсознания. Она регулирует поведение, настраиваема и может меняться. То есть может относиться и к морали и к нравственности.

Нравственность основана на законе Дхармы. Нарушение закона называется грехом и влечет за собой возмездие, наказание, страдание. Соблюдение влечет благо.

Здесь проходит граница между добром и злом.

Дмитрий, Вы говорите: «Определим нравственность как совокупность представлений человека о добре и зле, о том, что хорошо и что плохо, что можно делать и чего нельзя.»

Хм…

Если нравственность – это совокупность представлений о добре и зле, то, получается,

не бывает нравственного человека или нравственного поступка, равно как не бывает безнравственного человека или безнравственного поступка.

Т.е. бывает добрый человек или добрый поступок, бывает злой человек или злой поступок, но только не нравственный.

Например, путешествовать можно или нельзя?

Если можно, то путешествовать - это хорошо, и значит, человек отправившийся к египетским пирамидам - добр, т.е. сделал что-то доброе.

Можно охотиться или нельзя? Есть мясо.

Не понял хода вашей мысли. Нравственный человек - это человек, который живет и действует в согласии со своими представлениями о добре и зле.

Хорошо и плохо - это не всегда этическая оценка. Вещи и поступки могут оцениваться и с других точек зрения. Оценка может быть эстетическая, прагматическая, утилитарная и т.д.

Когда нравственность определяется как представления о том, что можно делать, а чего нельзя, речь здесь идет не о самой возможности или невозможности того или иного поступка, а о его допустимости, позволительности. Можно значит разрешено, а нельзя - запрещено.

Путешествовать можно и хорошо, но с этической точки зрения совершенно безразлично. Если человек не любит путешествовать и дни свои проводит дома - в этом нет ничего плохого с точки зрения этики.

Дмитрий, Вы говорите: «Не понял хода вашей мысли.»

Ну смотрите.

В исходном определении даётся определение нравственности, мол, нравственность – это Р.

А именно, это «совокупность представлений человека о добре и зле, о том, что хорошо и что плохо, что можно делать и чего нельзя»

Соответственно, можно ли, исходя из этого, определить некое S как нечто нравственное?

По логической формуле, это означало бы что S есть P. (Подобно лист – зеленый, фрукт – спелый).

Наполним формулу. Т.е. возьмём в качестве S такой поступок как «путешествие в египет».

Получаем: путешествие в египет есть совокупность представлений человека о добре и зле и т.д.. Согласитесь, получается, какая-то ерунда. Поэтому я сказал, что ни поступок, ни человек не может быть нравственным (согласно вашему определению нравственности).

(Тут примерно та же проблема, какая давеча у меня была в разговоре с Ángel Blanco. Он тоже определял материю как множество (= «совокупность») того-то и того-то. А затем вдруг некое свойство присущее какой-то части из этого множества он определял материальным... Это если не ерунда, то чудо :о))

Сейчас Вы говорите: «Нравственный человек - это человек, который живет и действует в согласии со своими представлениями о добре и зле.»

А это уже другое определение нравственного.

(Опять же, в указанном разговоре о материи, мой собеседник, видимо, тоже имел не одно определение материи. И потому он сам себя понимал прекрасно).

Посудите сами, разве это одно и то же:

1. Быть совокупностью представлений о добре и зле.

2. И быть в согласии своих действий (жизни) с представлениями о добре и зле?

Для моего разумения – это шибко разные.

Остальное не комментирую, т.к. там смысл имел значение только при первом вашем определении нравственности.

И для моего тоже. Это разные определения разным вещам.

Я определил нравственность: нравственность - это совокупность представлений о добре и зле.

Вы сказали, что исходя из этого определения человека нельзя считать нравственным.

Тогда я дал определение тому, что такое нравственный человек:

Нравственный человек - это человек, живущий согласно с нравственностью, т.е. со своими представлениями о добре и зле.

Человек может обладать нравственностью (иметь представления о добре и зле), но если он не живет согласно этим представлениям, то его нельзя считать нравственным. Важный вывод: одно только обладание нравственностью не делает человека нравственным.

Бандит и маньяк тоже живут со своими представлениями о добре и зле.

Вы думаете, бандит не в курсе, что он бандит?

Спросите у него. Разные бандиты есть.

Дмитрий, Вы согласились со мной: «Это разные определения разным вещам.»

Но при этом и то и другое считаете определением одной «вещи» - нравственности.

Вещь одна, а определения разные.

В этом проблема. Так быть не должно. Именно поэтому у Вас по итогу получается противоречие: обладая нравственностью не являешься нравственным.

«Я определил нравственность: нравственность - это совокупность представлений о добре и зле.

Вы сказали, что исходя из этого определения человека нельзя считать нравственным.

Тогда я дал определение тому, что такое нравственный человек:

Нравственный человек - это человек, живущий согласно с нравственностью, т.е. со своими представлениями о добре и зле.»

Согласно первому определению ни человек ни поступок не может быть нравственным. Я в прошлый раз попытался показал на конкретном поступке.

Следовательно, у Вас два разных определения. Вы говорите о разных вещах, а называете их одним словом.

«Человек может обладать нравственностью (иметь представления о добре и зле)»

Совершенно верно, но только если верно первое определение нравственности.

«но если он не живет согласно этим представлениям, то его нельзя считать нравственным. Важный вывод: одно только обладание нравственностью не делает человека нравственным.» (выделил жирным я – D)

Вы не видите накладочки? :о)

Хорошо, а в таком примере Вы видите проблему: обладание зеленым цветом, не делает лист зеленым?

Ни в коем случае. Это разные определения разным вещам.

Разве нравственность и нравственный человек - это одно и то же?

Зеленый - это качество. Обладание этим качеством означает, что лист зеленый.

Но я не определял нравственность как качество. Так что тут нет аналогии.

Нравственный закон абсолютен, а потому он в принципе неисполним, он может быть только ориентиром, как "возлюби ближнего как самого себя".

Человек может быть только в некоторой степени нравственным, и эта степень может очень сильно разниться, от Чикатило до матери Терезы весь спектр праведности.

Владимир Старк, 22 Май, 2025 - 17:47, ссылка

Зависит ли закон от чьего-либо желания? Зависит лишь "придуманный" закон.

Зависит ли закон всемирного тяготения от чьего-то желания?

Парадоксально, но закон гравитации, кажущийся предвечным и незыблемым Бог может подправить, но это будет катастрофой вселенского масштаба. А нафига рушить с такой тонкостью выставленное и налаженное вселенское равновесие... смысла-то нет...

А вот нравственный закон - закон мира, согласия, социальной гармонии и любви не в силах подправить даже Бог, ибо Он и есть этот закон. Но зато человек может попирать и нарушать закон сколько влезет, а иначе у человека не было бы вообще никакой свободы. Научится человеку пользоваться этой свободой и есть сверхзадача мироустройства.

Владимир Старк, 22 Май, 2025 - 20:11, ссылка

???

Это - лишь представления о Законе. Что есть Закон (он же, согласно Вашему утверждению, - Бог)?

Нравственный закон - Дхарма прописан во всех Писаниях. Новый завет, Йога-сутра, Бхагават_гита. Выражен в заповедях, благочестии, добродетелях.

Нарушение закона - грех, преступление, ошибка. За что, согласно Закона вы получаете наказание - страдания. Критерий греха - причинение вреда.

Закон хорошо выражен в Золотом правиле нравственности - Поступай с другими как хотел, чтобы с тобой поступали так же.

Пусть все живущие будут мирны и счастливы.

fed, 24 Май, 2025 - 07:16, ссылка

Владимир Леви в своей книге "Искусство быть другим" хорошо разбирает это правило. Конфликт отцов и детей как раз на нем и основан. Родители поступают с детьми именно по этому правилу. Но родители и дети - разные, и все люди разные: "то что хорошо немцу, то для русского - смерть". Другой это не ты, и он хочет чтобы с ним поступали согласно его натуре, а не вашей.

Т.е. родитель не против если ребёнок на него наорёт, надаёт подзатыльников, ремня, в угол поставит, и заставит жрать манную кашу?

Демагог пустой этот ваш Леви.

Разве трудно, например, не воровать, не убивать?

А вы декриминализируйте эти статьи, вот тогда и посмотрим на праведность общества.

а вы над собой работайте, совершенствуйтесь. Изменись сам и мир изменится.

Как работают йоги, как работали греческие философы.

Дмитрий, Вы говорите: «Это разные определения разным вещам. Разве нравственность и нравственный человек - это одно и то же?»

Конечно, это не одно и то же.

Точно также как не одно и то же зелёный и зеленый лист. Первое - нечто простое, второе - нечто сложное, т.е. «сложенное» из двух. И в этом сложном случае приписываемый листку предикат, должен иметь ОДНО, а не два разных определения.

У Вас – два.

Еще раз.

1. Нравственность – это совокупность представлений о добре и зле и т.д.

2. Нравственность – это согласованность действий или жизни с представлениями о добре и зле.

Если иметь ввиду второе, то да, этой определенностью человек может обладать. Но ведь может и не обладать! И тогда мы говорим этот человек безнравственный. Именно поэтому нравственность - это предикат.

Т.е. нравственный человек – это сложная «вещь». Человек – это S, а нравственность – это Р. Поэтому S есть Р в данном случае означает, что человек есть нравственный (т.е. обладающий согласованностью своих действий со своими представлениями о добре и зле).

Кстати, во втором определении мы опять имеем удвоение.

Ведь если по первому нравственность это совокупность представлений о добре и зле, то эта совокупность участвует во втором определении, отчего имеем: 2. Нравственность - это согласованность действий или жизни с нравственностью. Видите, ДВЕ нравственности фигурирует. Соответственно, второе определение либо тавтологично (= бессмыслица), либо у нас два РАЗНЫХ определения нравственности.

«Зеленый - это качество. Обладание этим качеством означает, что лист зеленый.

Но я не определял нравственность как качество. Так что тут нет аналогии.»

Вы так думаете?

Выше я показал, почему думаю иначе.

Поэтому остаюсь пока при своём. Аналогии нет только в случае вашего первого определения нравственности. (Потому я и утверждаю, что такая нравственность никак не может быть качеством ни человека, ни поступка. Да и Вы сами сказали, что человек может сколько угодно обладать этой совокупностью представлений о добре и зле, но это ещё ничего не говорит о нравственности самого человека).

А вот в случае вашего второго определения, мне пока кажется, что аналогия есть. Нравственность – это качество самого человека. Мы же так и говорим по-русски: «Человек какой? Нравственный» («Лист какой? Зелёный»). Но тогда уже ваш тезис: «обладание нравственностью не делает человека нравственным» - явное противоречие.

:) Вы меня озадачили.

Я согласен с тем, что здесь имеется определенная терминологическая проблема.

Но прежде всего хочу сказать, что я не согласен с определением нравственности как согласованности действий или жизни с представлениями о добре и зле, и придерживаюсь определения нравственности как совокупности представлений о добре и зле.

Нравственным же я считаю не того человека, который просто обладает нравственностью, а того, чьи поступки согласны с нравственностью. Выходит, можно обладать нравственностью и не быть нравственным.

Казалось бы, раз у человека есть нравственность, то значит он нравственный. Но представьте себе человека, который испытывает угрызения совести. Его мучает совесть - он совершил дурной поступок и жалеет об этом. Разве вы скажете, что у этого человека нет нравственности? Его потому и мучает совесть, что у него есть представления о добре и зле. Если бы у него не было нравственности, то его бы и совесть не мучила. Однако он совершил дурной поступок. Разве вы назовете нравственным человека, который совершил дурной поступок?

Это привычка словоупотребления: люди в быту называют нравственным не того, кто просто имеет представления о добре и зле (они есть у многих), а кто живет согласно этим представлениям. И я просто следую этому бытовому словоупотреблению.

Возьмем пример из области права. Причем это даже не аналогия, а практически та же самая ситуация, ведь нравственность, мораль и право - вещи одной природы.

Здесь терминология более строгая, хотя ситуация та же самая:

Право или законодательство есть совокупность законов и нормативных актов.

Человек же, который соблюдает законы, - это не законодательный, правовой или законный человек, а человек законопослушный.

Вот и нам бы следовало строго сказать, что нравственный человек - это человек, который имеет представления о добре и зле, т.е. обладает нравственностью, а человек, чьи поступки согласны с нравственностью - "нравственнопослушный" или, лучше сказать, добродетельный.

Но привычка бытового словоупотребления путает все карты. Как-то режет ухо то, что нравственный человек может совершать безнравственные поступки, а ведь именно нравственные люди и мучаются угрызениями совести!

Чисто терминологическая проблема, как всегда.

Дмитрий, Вы говорите: «Я согласен с тем, что здесь имеется определенная терминологическая проблема.»

Это в лучшем случае. Но даже в этом случае это именно проблема. В быту может ничего неприемлемого в назывании одним словом совершенно разных вещей (коса, ключ, кран, лук) и нет, а вот в теории, которая выходит за рамки «личного пользования» того или иного автора или мыслителя, это недопустимо (ИМХО).

А в худшем случае - это может быть проблема с познанием предмета (в данном случае сути нравственности).

«Это привычка словоупотребления: люди в быту называют нравственным не того, кто просто имеет представления о добре и зле (они есть у многих), а кто живет согласно этим представлениям. И я просто следую этому бытовому словоупотреблению.»

Повторюсь, как бы у кого и где не употреблялось это слово, но совмещение разных смыслов за одним словом вносит в вашу «теорию нравственности» противоречие, которое Вы ниже показываете на примере. Может это и чисто терминологическая накладочка, а может это что-то более глубокое и существенное (и судя по вашей аналогии с правом, смею пока считать, что как раз второе, т.к. аналогии-то как раз и нет.).

«прежде всего хочу сказать, что я не согласен с определением нравственности как согласованности действий или жизни с представлениями о добре и зле, и придерживаюсь определения нравственности как совокупности представлений о добре и зле.»

Понято.

В таком случае я буду мыслить в нашем разговоре, основываясь на этом определении нравственности.

«Но представьте себе человека, который испытывает угрызения совести. Его мучает совесть - он совершил дурной поступок и жалеет об этом. Разве вы скажете, что у этого человека нет нравственности? Его потому и мучает совесть, что у него есть представления о добре и зле. Если бы у него не было нравственности, то его бы и совесть не мучила. Однако он совершил дурной поступок. Разве вы назовете нравственным человека, который совершил дурной поступок?»

Т.к. слово нравственность у нас занято (т.е. под нравственностью следует подразумевать совокупность представлений о добре и зле и т.д.), то да, у этого человека есть нравственность. Но т.к. нравственность в этом смысле не может быть ни качеством человека, ни качеством поступка, то нельзя называть человека нравственным, чтобы он ни совершил. Всё просто.

«Возьмем пример из области права. Причем это даже не аналогия, а практически та же самая ситуация, ведь нравственность, мораль и право - вещи одной природы. Здесь терминология более строгая, хотя ситуация та же самая:

Право или законодательство есть совокупность законов и нормативных актов.

Человек же, который соблюдает законы, - это не законодательный, правовой или законный человек, а человек законопослушный.

Вот и нам бы следовало строго сказать, что нравственный человек - это человек, который имеет представления о добре и зле, т.е. обладает нравственностью, а человек, чьи поступки согласны с нравственностью - "нравственнопослушный" или, лучше сказать, добродетельный.»

В вашем определении нравственности участвует отрицательная противоположность: добро и зло, хорошее и плохое.

А во взятой «аналогии» такого нет.

Ведь все законы по определению «хорошие» и потому их все надо исполнять (мы же не можем признавать что-то для себя законом и при этом считать, что ему не следует подчиняться). Поэтому тут и не возникает накладочки (противоречия), которая возникает у Вас: «режет ухо то, что нравственный человек может совершать безнравственные поступки». Тут как раз всё чисто. А именно. Есть совокупность законов – законодательство и есть законопослушный человек, который поступает по законам. Законопослушный человек тот, кто не совершает незаконное, в противном случае он будет тут же незаконопослушным.

Поэтому пока не могу сказать, что приведенная вами ситуация с правом подобна вашей же ситуации с нравственностью.

Ну, если быть логически строгим, въедливым и дотошным, то у нас тут вообще два слова, а не одно. Нравственность - это имя существительное, и нравственный - это имя прилагательное. Это два разных слова, хотя и однокоренные.

А рассмотрите такую ситуацию. Есть слово "закон", которое имеет определенное значение: закон - это положение, которое что-то разрешает или запрещает.

И есть слово "законный" - имя прилагательное образованное от слова "закон". И "законный", кстати, означает как раз согласный с законом. Допустим, "законное решение". И вот я следуя вашим словам говорю, что закон не может быть качеством поступка и поэтому нельзя называть то или иное действие законным. Просто?

Как же нет? Законы разные бывают. Одни законы разрешают что-то, другие запрещают - вот вам "отрицательная противоположность".

И эта не аналогия, а тот же самый случай. Какая разница о каком законе идет речь - нравственном или государственном? Сказать "нравственность - это совокупность представлений о добре и зле" то же самое, что сказать другими словами "нравственность - это совокупность законов". Нравственный закон или государственный - это закон, который и является выражением представлений о добре и зле. Добро - это то, что закон разрешает, зло - запрещает.

Здесь чисто терминологическая проблема. Это проблема о словах - что каким словом назвать. Если хотите, давайте я специально для вас перевешаю бирочки:

Есть совокупность представлений о добре и зле – нравственность и есть нравственнопослушный человек, который поступает согласно представлениям о добре и зле. Нравственнопослушный человек тот, кто не совершает безнравственное, в противном случае он будет тут же ненравственнопослушным.

Я поменял слово "нравственный" на "нравственнопослушный". Изменил слово - теперь проблемы есть?

Дмитрий, Вы говорите: «Ну, если быть логически строгим, въедливым и дотошным, то у нас тут вообще два слова, а не одно. Нравственность - это имя существительное, и нравственный - это имя прилагательное. Это два разных слова, хотя и однокоренные.»

Если за словами стоит что-то общее по сути, то это может и не создавать проблем. Скажем, круг и круглый или тяжесть и тяжелый.

А если такого общего нет, то могут быть проблемы.

Например, возьмём зелень и зеленый. Теперь представьте, что под зеленью понимают совокупность зеленой травы, а под зелёный – только цвет. В этом случае уже будет проблематично утверждать, будто зелень и зелёная трава это совершенно разные вещи (как было у нас без проблем между нравственностью и нравственным человеком). И наоборот, при таком РАЗНОМ понимании зелени и зеленого вполне корректно утверждение (а-ля Ángel Blanco) «каждая единица зелени зелёная».

«А рассмотрите такую ситуацию. Есть слово "закон", которое имеет определенное значение: закон - это положение, которое что-то разрешает или запрещает. И есть слово "законный" - имя прилагательное образованное от слова "закон". И "законный", кстати, означает как раз согласный с законом. Допустим, "законное решение". И вот я следуя вашим словам говорю, что закон не может быть качеством поступка и поэтому нельзя называть то или иное действие законным. Просто?»

Да, какие-то "вещи" по своему определению вполне себе допускают такое как "быть качеством". Решение соответствующее закону - законное. Блин соответствующий кругу - круглый.

И что?

У Вас-то тогда нравственность тоже должна быть такой по своей сути (по своему определению), чтобы соответствующий ему поступок или человек, тоже был чем-то определенным.

Но ведь у Вас нравственность - это множество, это совокупность представлений о добре и зле, хорошем и плохом, что можно делать и чего нельзя. Так и как тут помыслить какой-то поступок нравственным? Т.е. как помыслить, что поступок соответствует всему этому множеству? А это нечто невозможное. Тоже самое с человеком. Нравственный человек соответствующий всему этому множеству, получается и добрый и злой, делает и то, что можно и то, чего нельзя? Это какой человек? Качество-то в чём? Нет такого качества, которое представляет из себя множество взаимоисключающих моментов.

«Как же нет? Законы разные бывают. Одни законы разрешают что-то, другие запрещают - вот вам "отрицательная противоположность".

И эта не аналогия, а тот же самый случай. Какая разница о каком законе идет речь - нравственном или государственном? Сказать "нравственность - это совокупность представлений о добре и зле" то же самое, что сказать другими словами "нравственность - это совокупность законов".»

Да, Вы правы, признаю: нельзя считать, что в раскладе с законами нет отрицательной противоположности. Да, законам предшествуют представления о том, что можно делать, а чего нельзя.

Исправляюсь.

Аналогии нет потому, что в вашем раскладе не было чего-то уровня «законов», а было только то, что им предшествовало.

В том-то и дело, что закон – это более общий уровень.

И это существенно, т.к. закон есть то, что всегда подлежит исполнению каким бы он ни был. Поступок, сделанный в согласии с законом, всегда делает человека свершившего поступок законопослушным. Там нет проблемы аналогичной вашей. Разумеется, «не убий» - про то, чего делать нельзя, а именно (внимание!) нельзя делать что-то отрицательное (ведь убийство - не есть нечто положительное). Т.е. в этом законе двойное отрицание, а это уже «плюс», это положительное. Поэтому поступок соответствующий этому закону «не убий» – законопослушный.

Итак, в вашей «аналогии» такого уровня героя как закон не было.

Соответственно, «Совокупность законов» не является тем же самым, что и «совокупность представлений о добре и зле».

Наконец, если обратиться к новому вашему определению нравственности: "нравственность - это совокупность законов", то тогда что делать с предыдущим определением законодательства: "законодательство - это совокупность законов"?!

Неужели, всякое законодательство - это синоним нравственности?

«Я поменял слово "нравственный" на "нравственнопослушный". Изменил слово - теперь проблемы остались?»

Давайте посмотрим.

Итак, Вы говорите, что тот «добродетельный» или «нравственнопослушный человек, который поступает согласно представлениям о добре и зле.»

Получаем, что добродетельный человек делает и добро и зло!

Т.е. «добродетельный делает согласное представлению о добре», а также «добродетельный делает согласное представлению о зле». Вот как раз второе и есть «проблема». В случае определения: «тот законопослушный человек, который поступает согласно законам» такой проблемы нет.

Не всякое законодательство следует считать нравственностью. Однако нравственность - это тоже определенное законодательство. И некоторые нравственные законы могут быть закреплены в государственных актах. Человек имеет представления о добре и зле. Эти представления формулируются в виде особых суждений - законов. Закон говорит нам что делать можно (добро) и чего делать нельзя (зло). Посредством законов человек регулирует свое собственное поведение. Господствующие в обществе законы суть мораль, а те законы, нарушение которых недопустимо, охраняются государством. Как я уже говорил, нравственность, мораль и право - это все одного поля ягоды.

А почему поступок должен обязательно соответствовать именно множеству? Когда вы говорите, что то или иное действие является законным, вы же не имеете в виду, что оно соответствует всем законам на свете. Оно соответствует определенному закону.

Но почему я не могу сказать, что тот или иной поступок согласен с законодательством? Почему я обязательно должен уточнять, что поступок соответствует не всем законам на свете, а какому-то определенному закону? Разве это непонятно?

Хорошо. Нравственность - это множество законов. Нравственный поступок - это поступок, соответствующий тому или иному закону из множества законов. Нравственный человек - это человек, который совершает нравственные поступки.

Сойдет?

Добро - это то, что делать можно, а зло - это то, что делать нельзя. Нравственность - это представления о добре и зле, т.е. представления о том, что можно делать, а чего нельзя.

Если человек поступает согласно представлениям о добре и зле, то он поступает согласно представлениям о том, что можно делать и чего нельзя.

Так как же у вас получается, что добродетельный человек будет делать и добро и зло? :) А в чем тогда смысл этих представлений, если, оказывается, можно делать и то, и другое? Представление о зле - это представление о том, чего делать нельзя. Действовать согласно этому представлению значит следовать запрету, а не нарушать его.

По крайней мере, я это понимаю именно так. Если вы понимаете иначе, то мы вряд ли найдем здесь общий язык.

Такие слова: Итак, Вы говорите, что тот «добродетельный» или «нравственнопослушный человек, который поступает согласно представлениям о добре и зле.»

Получаем, что добродетельный человек делает и добро и зло!

Добродетельный- добро приносящий? Не приносящий, а возделывающий. Но родится ли оно у него и когда родится? Неизвестно. Добро приносящий- это реальное добро? Верно. Нравственнопослушный? Это какой? Нет такого определения слова, потому что в переводе оно звучит так: быть в самое себе собою, но без себя? Верно. Каким словом заменить? Не нравственнопослушный, а нравственностью пропитанный? Верно. Иначе сказать? Нравственный поступок или безнравственный поступок,но самое себе человек может быть только каким?Высоконравственным? Нет, самое себе человек может быть только ответственным за свои поступки? Верно. Все начинается со смысла слова. С уважением.

Такие слова: Представление о зле - это представление о том, чего делать нельзя. Действовать согласно этому представлению значит следовать запрету, а не нарушать его.

Самое себе представление о зле- это и есть само зло? Верно. Зло делать нежелательно? Нежелательно, но оно получается и без желания? Нет ничего без желания, но не желание есть причина зла, а самое себе зло есть его причина. То есть, понятие «Я есть» может иметь и добро и зло? Верно, все в руках самое себе человека и не только.

Что- то зависит и ни от него вовсе. Пример: пришел, пообедал и умер? Верно. Зло кому сотворил и почему? Себе и не сам.

Защищая самое себя, нанес травму обидчику. Запрет нарушил. Зря? Не так, нет просто запрета- самое себе иллюзорное. Самое себе запрет не гласит, не делай зла, потому что гласит: делай все так, чтобы тебе не было стыдно смотреть людям в глаза?

Нельзя так делать, делай так, чтобы твое самое себе не нанесло себе же урон? Верно, потому что самое себе- это твое Я.

А Я мыслить должно , что есть что? Нет, Я должно понимать, что подводя себя, оно подводит и свое самое себя.

Так что же делать? Нарушать или не нарушать? Нарушаешь тогда, когда самое себе заповедь- это твое Я? Верно. С уважением.

Дмитрий, Вы говорите: «Не всякое законодательство следует считать нравственностью.»

Согласен.

Значит, данное вами определение нравственности («нравственность – это совокупность законов») недостаточно для определения сути нравственности. Т.е. «законодательство» - понятие более широкое, нежели нравственность. Т.е. не всякий закон (говорящий нам, что делать можно или чего делать нельзя) входит в совокупность законов, которые нравственные.

«А почему поступок должен обязательно соответствовать именно множеству?»

Потому что у Вас такое определение нравственности: нравственность – это совокупность, т.е. некое множество того-то и того-то...

Ведь определение круга – не про множество фигур, а про одну фигуру. Поэтому блин, соответствующий кругу, – круглый.

«Когда вы говорите, что то или иное действие является законным, вы же не имеете в виду, что оно соответствует всем законам на свете. Оно соответствует определенному закону.»

Вот именно.

А в вашем-то случае я как раз должен думать иначе. Я же так и сказал в прошлый раз, мол, соответствие поступка вашему определению нравственности не может дать никакой определённости поступку.

Еще раз.

Что значит поступок соответствует множеству представлений о добре и зле? Это какой поступок. Никакой, т.к. не может быть качества, которое состоит из множества взаимоисключающих моментов (ведь добро и зло – взаимоисключают же друг друга). Разве может быть блин, который бы соответствовал и кругу и треугольнику?

«Хорошо. Нравственность - это множество законов.»

Не-е-е... Выше я заметил, что этого недостаточно для сути нравственности. Вы же сами сказали, что не всякое множество законов следует считать нравственностью («Не всякое законодательство следует считать нравственностью.»).

«Добро - это то, что делать можно, а зло - это то, что делать нельзя. Нравственность - это представления о добре и зле, т.е. представления о том, что можно делать, а чего нельзя.

Если человек поступает согласно представлениям о добре и зле, то он поступает согласно представлениям о том, что можно делать и чего нельзя.

Так как же у вас получается, что добродетельный человек будет делать и добро и зло? :)»

Ну потому что так вами сказано.

Сказано, что человек поступает согласно представлениям о том, что можно делать и чего делать нельзя.

Теперь посудите сами.

Разве можно считать поступок соответствующим представлению о том, что делать можно, если он не будет этому представлению соответствовать? Нет. Ну значит этот поступок соответствует тому, что делать можно.

Разве можно считать поступок соответствующим представлению о том, чего делать нельзя, если он не будет этому представлению соответствовать? Тоже нет. Ну значит этот поступок соответствует тому, чего делать нельзя.

Ну и? :о)

Вот и получается, что ваш добродетельный человек это человек, которые делает и то, что можно, и то, чего нельзя. Т.к. его поступки соответствуют его представлениям (которые и о добре, и о зле, т.е. и о том, что можно делать, и о том, чего делать нельзя).

«Представление о зле - это представление о том, чего делать нельзя. Действовать согласно этому представлению значит следовать запрету, а не нарушать его.»

Ну как же?

Действовать согласно этому представлению означает, делать то, чего нельзя.

Вы от противного подумайте. Как Вы тогда определите, что какой-то поступок зол или плохой? Ведь чтобы понять, что поступок плохой, этот поступок человека должен соответствовать представлению о том, чего делать нельзя. Ну т.е. человек должен поступить в соответствии с тем, чего делать нельзя. Но Вы-то говорите, что поступать согласно этому представлению, это значит как раз не делать того, чего нельзя. Т.е. получаем фантастическую ситуацию: никто никогда не поступает плохо! :о)

«Если вы понимаете иначе, то мы вряд ли найдем здесь общий язык.»

Вы правы.

И на этом большое Вам спасибо.

Я думал, что проблема терминологическая.

Нет. Проблема еще глубже - проблема во взаимопонимании.

Я пишу и выражаю свои мысли как умею (а я не высокого мнения о своих ораторских способностях), и когда пишу что-то, то надеюсь на читателя - на то, что он поймет меня правильно.

Я уже и не знаю как мне надо так писать, чтобы вы меня правильно понимали.

Когда я пишу о соответствии поступков представлениям о добре и зле, то я понимаю эту фразу как "делаю то, что можно, и не делаю то, чего нельзя". Вы же понимаете эту фразу так, как вы написали. Что вы теперь от меня ждете? Что я переделаю свою фразу так, чтобы подстроится под ваше понимание? Извините, но более ясно и точно я выражаться не могу.

То же самое про поступок, который соответствует множеству. Неужели вы и впрямь считаете, что я именно так все и понимаю: что вот есть поступок и он соответствует всем законам? Разве и так непонятно, что вот есть поступки, есть законы и каждый поступок должен соответствовать тому или иному закону из этого множества?

Просто чтобы не писать длинно: некий поступок соответствует определенному закону или представлению о добре или зле из множества представлений о добре и зле и т.д., я просто пишу кратко: поступок соответствует нравственности. И вот я вызвал этим неправильное понимание. Извините еще раз, но более ясно я изъясняться не могу.

Что касается определения нравственности. Не все законы имеют нравственный характер, т.е. выражают представления о добре и зле. Существуют всякие кодексы (Трудовой кодекс, Жилищный кодекс и т.д.), различные правила, которые устанавливают порядок действий и т.д. В конце концов, законы природы. Эти законы нейтральны с точки зрения нравственности. Нравственность - это именно законы, которые выражают представления о добре и зле. Один и тот же закон (например, запрет на убийство) может быть одновременно и нравственным законом, и моральным и закреплен государством.

Как видите, моё определение нравственности не особо изменилось. Нравственность - это совокупность законов, которые выражают представления о добре и зле. Нравственный поступок - это поступок, соответствующий нравственности. А нравственный человек - это человек, который делает нравственные поступки.

Слова "нравственность" и "нравственный" однокоренные. Ну и что? В чем проблема-то? Я же дал определения и сказал, что конкретно я понимаю под тем или иным словом. Разве этого недостаточно? Разве это не должно было рассеять все недоумения? Вот если бы вы показали, что в моих определениях есть противоречие (напомню на всякий случай, что два противоречащих суждения отличаются друг от друга частицей "не"), то это было бы интересно, а так... какой-то спор о словах.

Из моей книги, из главы о Духовном воспитании:

Этическое развитие включает в себя взращивание добродетелей, культуру речи, выполнение морального кодекса, стремление к абсолютной дружбе и умению быть другом, ибо дружба основана на соблюдении заповедей. Рассмотрим основные добродетели, известные нам.

Главные добродетели – это Вера, Надежда, Любовь. Вера – основная добродетель, ибо от нее зависит очень многое. Нужна философская вера, основанная на знаниях и собственном опыте. И самое главное, нужны люди, которые добились духовных побед, то есть достигли Самадхи; духовные авторитеты, которые победили зло, страдания, достигли идеалов счастья и свободы, Царства Божия. Именно они являются главными Учителями. Если их сейчас нет, то их заменяют книги про них. Будда, Христос, Кришна, великие йоги и святые всех времен и народов являются примером для нас.

Надежда – исходит из Веры. Мы знаем, что можно достигнуть прекращения страданий, победить зло, достигнуть Царства Божия, счастья, свободы, если будем следовать по Пути, который указали великие Учителя.

Любовь является фонарем, источником света на этом Пути к свободе, счастью, вечной жизни. Источник, который не должен угасать в нас.

Часто в числе главных добродетелей указывают еще Софию – мудрость, знание, философский поиск абсолютной истины. Знание – это путеводная нить на духовном Пути. «Познаете Истину и Истина сделает вас свободными» - говорил Иисус. В результате медитации развивается интуиция. Интуитивное знание постепенно развивается до полного всезнания, познания истины о Боге, Душе.

Вот примерный список добродетелей, которые необходимо развивать/взращивать/ ученику. В первую очередь – это ответственность за свои слова, поступки, обещания; чувство собственного достоинства, рассудительность, благочестие, милосердие, трудолюбие, терпение, терпимость, настойчивость, аккуратность, решительность, гибкость/приспособляемость/, правдивость/честность, искренность/, щедрость, простота, смирение, бесстрашие/смелость/, неутомимость, благородство, уважительность, общительность /сотрудничество/,скромность, дисциплинированность.

Остановимся на некоторых из них. Благочестие – истинное богопочитание, благоговейное признание божественных истин и исполнение их на деле, соблюдение предписаний религии. Противоположность – безверие, аморальность.

Милосердие – готовность помочь другому или простить кого-либо из сострадания, человеколюбия. Противоположность – эгоизм, мстительность.

Благородство - высокая нравственность, соединенная с самоотверженностью и честью.

Аккуратность. Аккуратный человек – любящий точность, порядок, бережливый.

Смелость / бесстрашие/ необходима на духовном пути. Без этой добродетели не достичь Царства Божия. Должен быть только страх Божий в виде благочестия, боязни совершить грех.

Терпение также очень важно на пути. «Претерпевший все – спасется» - говорил Иисус.

Терпимость – есть уважение прав другого, признание инакомыслия.

Трудолюбие – уметь работать и не бояться никакого труда. Нужно много потрудиться, прежде чем достигнешь духовных побед. Весь Путь – это сплошной труд: физический, умственный, нравственный. «Не позволяй душе лениться» - говорил классик.

Дисциплина необходима. Без дисциплины ничего не достичь.

В Древней Греции мудрецы соревновались в добродетелях, а В.И.Даль говорил: «Совершенствоваться значит исправляться, улучшаться, изменяться к лучшему, достигать высшего качества».

Дмитрий, Вы говорите: «Я уже и не знаю как мне надо так писать, чтобы вы меня правильно понимали.»

А вдруг Вы описываете неправильное понимание? :о)

«Когда я пишу о соответствии поступков представлениям о добре и зле, то я понимаю эту фразу как "делаю то, что можно, и не делаю то, чего нельзя". Вы же понимаете эту фразу так, как вы написали.»

Да, я считаю, что когда поступок соответствует представлению о добре – он добрый, а когда он соответствует представлению о зле – он злой. Я считаю, что это правильно. А Вы считаете, что это неправильное понимание?

Я же привёл Вам аргумент от противного, согласно которому ваше понимание ведёт к тому, что никто никогда не делает злых поступков, что явно нелепо.

Ещё раз. Когда человек поступает плохо, его поступок соответствует представлению о том, чего делать нельзя?

Да. Без вариантов.

Но Вы-то говорите, что поступок соответствующий представлению о зле – это поступок, который не делает того, чего нельзя.))

Это противоречие.

«То же самое про поступок, который соответствует множеству. Неужели вы и впрямь считаете, что я именно так все и понимаю: что вот есть поступок и он соответствует всем законам?»

Интересно, значит в вашем же примере про закон и законное решение Вы могли быть логичным, делая закон предикатом решения на основании соответствия решения закону.

А в случае нравственность и нравственный поступок ваша та же самая логичность (которая требовала совершенно того же самого мыслительного хода) уже куда-то пропадает. ))

Это тоже правильно?

«Разве и так непонятно, что вот есть поступки, есть законы и каждый поступок должен соответствовать тому или иному закону из этого множества?»

Я в своём начинающем наш разговор комментарии написал, что если нравственность – это совокупность представлений о добре и зле, то значит поступки могут быть либо добрыми, либо злыми.

Это и означало, что они если и соответствуют, то не всему множеству (т.е. нравственности), а чему-то из того, что входит в это множество. Именно поэтому и некорректно в этом случае характеризовать (предицировать) поступок как нравственный. Добрый – да, злой – да, но не нравственный.

Т.е. мне-то как раз изначально было понятно то, что Вы сейчас сказали.

А вот почему я должен именовать поступок соответствующий чему-то из множества именем самого множества, а не именем того, чему он соответствует - непонятно. Вернее, это понятно, если бы "добрый" и "злой" были бы видами нравственности. Но у Вас-то определение нравственности не родо-видовое, а собирательное (целое из частей).

«я просто пишу кратко: поступок соответствует нравственности. И вот я вызвал этим неправильное понимание. Извините еще раз, но более ясно я изъясняться не могу.»

Т.е. поступок по вашим же словам соответствует только чему-то одному из множества, но Вы при этом пишете, что он соответствует множеству.

Не-е-е… Это противоречие.